【关键词:金田】大清,经历了康乾盛世之后,进入嘉庆年间就快速衰落了,道光年间的鸦片战争则强行撕开了陈腐的中国,与西方世界的接触也使帝国走向了暮霭沉昏。在人们都以为满清王朝气数已尽,即将迎来一个英雄引领新时代的到来时,却偏偏从两广之地生出一个妖孽,由此爆发了一场祸乱中国十四年的内战,其间估算死亡人数近5700万,中国最富庶的江浙地区被践踏成焦土残垣。就连西方势力都在冷眼旁观中认为满清贵族即将从中原遁逃时,偏偏又天降几个汉臣以一己之力挽狂澜于既倒,妖孽的势力也从内部土崩瓦解。这群从两广山区中走出的乡民,以宗教为名、以信仰之力,纠集百万之众;而一朝他们建立了自己的天国,宗教和信仰也消失了最后的一点神圣,只成为杀伐的借口与倾轧的工具。没有了最初的原始力量,所有的理想、浮华、贪欲也就行之不远、烟灭灰飞了。这段历史,就是封建王朝最后的一次大规模“农民起义”——太平天国。

今天,我们就从金田村说起,这一场战祸为何由此开启?

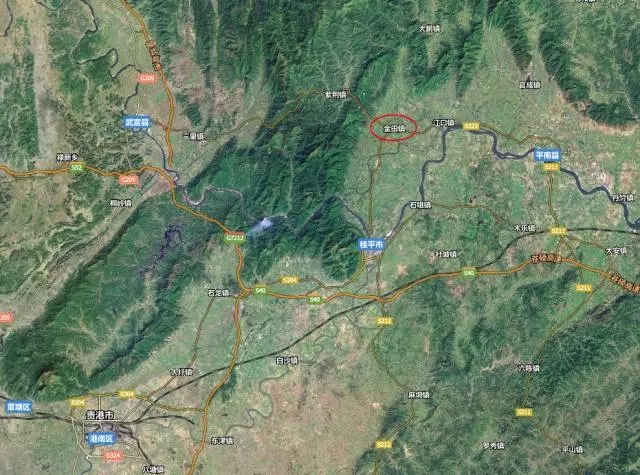

金田村,在今天的广西自治区桂平市北、紫荆山东麓的一个小山村,这是一个不认真寻找可能在地图上都不容易发现的小点。而我们的第一主角洪秀全,是广东花县人(今广州市花都区),两地相隔八、九百里。一个秀才落第多次的读书人,怎么会舍近求远、跋涉重山,又创立了一个本土化的基督教“拜上帝教”,并从此走上所谓的“革命”道路呢?

广西一省,地处岭南,壮、苗、瑶、彝、黎,多民族杂处,还有一支特别的族群——客家人(自秦征百越开始逐步南迁的汉民,保留了许多传统的汉文化和语言),形势复杂,各朝各代就常发生民族冲突和反抗斗争。加之地理上山岭交错、地瘠民贫,因此落草为寇、铤而走险,也成为此地山民的家常便饭,即使到民国桂系军阀统治之时,也是“无处无山、无山无洞、无洞无匪”。

洪秀全原名洪火秀,又叫洪仁坤,生于嘉庆十八年(公历恰逢1814年元旦,或许也是个值得说道的征兆)。他的家乡本在广东花县,距离广州城不过80里,而当时的广州是《南京条约》之前唯一的通商口岸,商行林立,国内的丝绸、瓷器、茶叶、漆器,欧美的钟表、香料、皮货、药品等,全都过往广州汇通贸易,广州也一跃成为当时亚太的商业大都市,其地位相当于中世纪的泉州、今日的香港。

清道光二十二年(1842年8月29日),在鸦片战争中战败的满清政府与英军签订了《南京条约》,其中一个重要内容就是“五口通商”,除广州外,厦门、福州、宁波、上海也允许英国社驻领事馆组织通商。这样一来,广州的对外贸易垄断地位骤然消失,而上海因占长江航运便利和邻近茶叶、丝绸、瓷器产区,扶摇直上,顿成五口之王。而广州的许多商行因此生意一泄如注,沦于破产。

城市的衰落,紧随的是劳动力的失业。以广州港为生计的万千脚夫、船工沦为游民,而太平天国的六位开国元勋——洪秀全、杨秀清、冯云山、萧朝贵、韦昌辉、石达开,也正是失业农民的领袖。

话题再回到我们的“天王”洪秀全,他此时还是个乡下的读书人,一面在私塾教书贴补家用,一面参加科举希望走上仕途。但洪秀全的文才确实不足(从他的《吟剑诗》“手持三尺定山河,四海为家共饮和”之类的鄙俗诗句就不难看出),道光七年(1827年)十三岁的他初次参加乡试不举,又过了九年再次乡试依旧落第,第二年二十三岁的他第三次落第了。

那时候的读书人,尤其是在少年时代表露出一些聪明的少年,往往都是阖家厚望的寄托,全家阖族都不惜将微薄的家产投注在少年的身上让他出人头地;而生活在这种深切冀望里的读书人,一再名落孙山,其打击的沉重可能是难以想象的。

而第三次应试落第的洪秀全因倍受煎熬、身心疲弱,以致是靠人抬回了家。他自觉命不久矣又辜负期待,叫家人前来诀别,然后就陷入“异梦”。梦中见到了黑袍金须的一位老者,自称世人以其所赐之物拜事鬼魔,又叫来以中年男子说是洪的“长兄”,给他宝剑让他斩妖除魔,甚至还见到那黑袍金须的老者痛斥孔子蛊乱人心。这样的异梦,洪秀全断断续续做了四十天,还不时精神失常一样乱砍乱叫。

这次康复后,1843年二十九岁的洪秀全第四次赴广州参加乡试,依旧落榜。但洪秀全这次无意中得到一本中文的基督教布道小册子《劝世良言》,他花了些时间研读之后,六年前的“异梦”却茅塞顿开,那黑袍金须、命他斩妖除魔的老者正是上帝,而他的“长兄”就是耶稣基督。

洪秀全随即开始了自己的布道之旅,他的兄弟洪仁玕和邻居冯云山率先皈依了他的宗教。考场失意的他,却在宗教的道路上春风得意(甚至还有一些能让人疾病痊愈的特异功能),但见过大世面的广州地区乡民毕竟没有那么容易被这些异端邪说所打动,洪秀全和他最得力的助手冯云山开始走向广西山区逐村传教,创立了“上帝会”。没过几年,上帝会就积聚了两千余名教徒,其中又以客家人居多。

中国人并没有很深的宗教情怀,也一般不做彼岸世界的哲学思考。中国人信奉现实主义,一切哲学、宗教都为俗世的利益服务。中国人对宗教的态度,大抵只是实用甚至利用——凡人给神佛烧香供奉,神佛也保佑凡人平安,活象一桩交易,很少有真正的信仰。

中国人参拜的神仙既多且杂,香火最盛的莫过财神、观音、关帝、药王,无非是这几位神仙能给凡人招财进宝、消灾送子、斩妖除魔、驱除疾病。凡如立誓“地狱不空,誓不成佛”的地藏王菩萨等,虽在宗教的“拯救”、“度人”等普世价值上境界极高,却少有人问津。

既然中国人拜神的目的不是要为神而献身,而是要获得神的保护,那所拜神佛的法力就是个重要问题,神佛的法力越大,给予的庇护就越大。但显然,基督教的众先哲在神化上帝方面的想象力与奇幻色彩,都远逊于东方各教派。基督教的所谓拯救原罪和末日审判,对中国人来说,也太飘渺太难兑现了,以至于像一个彻头彻尾的骗局。

中国人不喜欢也不习惯进行这种终极关怀的深刻思索,而更倾向于直接的、简捷的、立竿见影的修行方式(也正因此,净土宗与正一道在中国拥有最多的教众)。直到洪秀全和他的拜上帝教出现,大清子民才开始用自己习惯的眼光审视耶和华,基督教也才进行了一场“本土化”。

洪秀全在通读《圣经新旧约》之后,就以“上帝次子”的身份,将《圣经》篡改70余条,并对信众坚称此书正是为他而作。他在1844年底返回花县家乡之时,宗教思想和理论也日趋精密和严谨。其后两年间,竟写成五十余篇劝世诗歌,其中《原道救世歌》《原道醒世训》《原道觉世训》三篇倒颇为不可小觑,内涵丰富的宗教感和使命感,说是中国基督教传播史上的里程碑式作品也是不为过的。

洪秀全也当然以他在基督教上的狂热、虔诚和出众才能,成为一个脱离尘世的教主和绝对的精神领袖。他口衔天宪,宣扬理想的极乐世界,这便迎合了中国民众传统的世俗念头;1850年瘟疫肆虐广西时,病人只要向洪秀全的上帝祷告即可痊愈的说法不胫而走,信徒人数暴增;瘟疫逐渐平息后,这笔活命的功劳自然记在了拜上帝教的头上。这一时期,洪秀全传教时也多了一个新基调——满清的统治者只是窃据中原的强盗:

上帝划分世上各国,以洋海为界,犹如父亲分家产于儿辈,奈何满洲人以暴力侵入中国而强夺其兄弟之产业耶?

这场宗教运动,也就政治化了。